AMPARO BARAYÓN MIGUEL (ZAMORA, 1904-1936)

1. Los hermanos Barayón

Amparo

Barayón nació el 8 de mayo de 1904 en el seno de una familia de clase media

baja, domiciliada en la

calle Ramón Álvarez. Fue la segunda hija de Antonio Barayón

Azcona e Isabel Miguel Vaquero. Para él era su segundo matrimonio, pues antes

había enviudado de María Hernández, madre de sus hijos Saturnino, Magdalena y

Casimira. Con Isabel (que fallecería en 1909) tuvo, además de Amparo, a

Natividad (1902), Eugenia (1905) y Antonio (1907). La familia tenía una fábrica

de hielo y gaseosas en la calle de la Reina, y el padre había fundado en torno

a 1902 el Café Iberia, que se convertiría en un lugar de reunión de artistas e

intelectuales.

|

| La familia Barayón |

Los

Barayón tenían una arraigada tradición progresista, en contra de la imagen “de

derechas de toda la vida” con la que algunas fuentes han pretendido

despolitizar la represión desencadenada contra ellos. El padre, Antonio, era

miembro de la agrupación republicana de Zamora, por la que fue candidato a

concejal en las elecciones de 1903, 1905 y 1917. Fue juez municipal adjunto

(1907) y perteneció a la junta directiva del Círculo Mercantil, Industrial y

Agrícola, con la que participó en la campaña de 1911 contra el impuesto de

consumos.

El

hijo mayor, Saturnino Barayón Hernández

(1892-1936), que regentó el café tras la muerte del padre en 1918, asumió

también las ideas republicanas, y en las elecciones municipales del 12 de abril

de 1931 fue elegido concejal en representación del Partido Republicano Radical.

Poco después se integró en el Partido Republicano Radical-Socialista (del que

fue tesorero) y, tras la disolución de este partido, formó parte del núcleo fundador

de Izquierda Republicana, cuya agrupación local presidió hasta mayo de 1936 y

representó en el comité del Frente Popular, junto a Higinio Merino de la Monja

(que sería asesinado junto a él). Tras las elecciones generales de febrero de

1936, fue nombrado diputado provincial. En abril de ese año aspiró a la

designación para la candidatura a compromisarios en la elección del presidente

de la República, si bien finalmente el puesto correspondiente a su partido

dentro de la coalición del Frente Popular fue asignado a Gonzalo Alonso Salvador

(que sería asesinado en agosto de 1936).

El

hijo menor, Antonio Barayón Miguel

(1907-1936), técnico industrial, se asoció en 1935 con Antonio Abad San

Román (miembro del comité provincial del PSOE, que sería asesinado en noviembre

de 1936) y José Alonso para fundar la empresa de suministros e instalaciones

eléctricas Dina, con sede en la calle de la Reina, y perteneció al partido

socialista aunque no desempeñó ningún cargo público.

El

progresismo del padre y del hijo mayor debe matizarse, en el marco de las

coordenadas moderadas y posibilistas del republicanismo pequeñoburgués de la

Restauración, con atención a las obligaciones cívicas derivadas de su posición como

industriales en una sociedad urbana tradicional, por lo que colaboraban en

iniciativas filantrópicas (suscripciones para la Cocina Económica ,

para las Casas Baratas o para los heridos de la guerra de Marruecos) y en

comisiones de festejos, pero también en otras supuestamente dinamizadoras de la

economía local, como la adquisición de terrenos para el Cuartel Viriato.

En

algunos comportamientos de Saturnino, aparecen disociados sus intereses

particulares y su concepción del interés público. Aunque en su condición de

comerciante -desde 1933, era vocal patronal en el Jurado Mixto de hostelería- manifestara

su desacuerdo con la imposición de recargos a la contribución industrial, en el

pleno municipal del 7 de julio de 1936 secundó el establecimiento de la décima

del paro. En 1932 votó contra la financiación pública de corridas de toros, a

pesar de que su padre había patrocinado festejos taurinos, y aunque el propio

Saturnino contribuyó en 1923

a la instalación de un monumento a fray Diego de Deza,

en 1936 apoyó la sustitución del nombre del gran inquisidor por el de Aída

Lafuente en una plaza de la

ciudad. Sostuvo una actitud inequívocamente laica, aunque

dentro de unos límites discretos, y en alguna ocasión logró que la prensa

católica desmintiera los exabruptos anticlericales que le había atribuido.

En

octubre de 1934 formó parte de la comisión de concejales que felicitó al

gobernador civil por la represión de la huelga general revolucionaria, y a

diferencia de otros cargos públicos (y de algunos compañeros de partido), no

fue destituido ni sufrió ninguna represalia, todo lo cual resulta aparentemente

contradictorio con el aval que había prestado a los candidatos del PCE para las

elecciones generales de 1933. Sin embargo, tras la victoria del Frente Popular

en febrero de 1936, respaldó (el 16 de julio) la anulación de los acuerdos y

nombramientos de la comisión que había gestionado el Ayuntamiento desde la

destitución de los concejales de izquierdas y propuso la apertura de expediente

a todos los funcionarios no republicanos.

Por

su parte, las hermanas Barayón recibieron una educación esmerada, lo que

incluía, como era habitual en las hijas de familias de la burguesía, una

formación religiosa que llevó a Amparo a actuar como catequista en la parroquia

de San Juan y a colaborar en la adquisición de la corona para la imagen de la

Soledad, a Casimira a participar en la refundación de la Cofradía de las

Angustias, y a Natividad a profesar en la orden de San Juan de Jerusalén. Tanto

Casimira, que estudió en Francia -donde vivía su tía, Manuela Barayón Azcona,

fallecida en 1914- y cursó estudios de magisterio, como Amparo, que alcanzó un

nivel avanzado en su formación musical, impartieron clases particulares, la

primera de francés y la segunda de piano, lo que las puso en contacto con

familias de la clase dirigente de la ciudad: Casimira tuvo entre sus alumnos a

los hijos del teniente coronel Hernández Comes, que como protagonista del golpe

militar y de la represión entre julio de 1936 y febrero de 1937 tendría un

papel decisivo en la suerte de sus hermanos.

2. Amparo Barayón entre Zamora y Madrid

Amparo

tuvo desde muy joven una presencia destacada en el ambiente cultural de la

ciudad, a través de sus recitales de piano (en 1922 actuó en el Nuevo Teatro de

Zamora, y en 1927 en Unión Radio de Salamanca) y de su participación en

asociaciones culturales. El 7 de diciembre de 1922 intervino, como miembro de

la comisión organizadora, junto a José Arregui y Dámaso Eguarás, en la constitución

de la Asociación

Musical de Zamora, y fue miembro fundador de la Sociedad Filarmónica ,

creada en 1930 y que inició sus actividades en enero de 1931. Colaboró en la revista Juventud , de vida efímera -dejó de publicarse en

1923 y no se conserva ninguna colección en instituciones públicas- y, al

parecer, publicó críticas teatrales bajo seudónimo en el Heraldo de Zamora. Junto a César Fernández Díaz formó la comisión

que, que en abril de 1923 promovió (sin éxito) la constitución del Ateneo de

Zamora, según el modelo del Ateneo de Madrid. Si desde el final de su

adolescencia había sido objeto de requiebros galantes de los gacetilleros del Correo y del Heraldo de Zamora por su belleza singular y personalidad

extrovertida, con el tiempo fue siendo valorada por otras cualidades: “bella y simpatiquísima señorita zamorana (…)

Eva moderna y valiente por su ideología y cultura, no sólo musical sino

literaria” (Heraldo de Zamora,

01/12/1927). Lamentablemente, estas cabeceras tardarían pocos años en abominar

del modelo femenino encarnado por Amparo y en amparar llamamientos a un

exterminio que se llevaría por delante vidas como la suya.

Obtuvo

empleo en Telefónica, si bien, según su hijo, “la idea de una mujer trabajando en ventas era algo poco común en la provinciana Zamora y

escandalizaba a la gente mayor”. Meses antes del cambio de régimen, obtuvo

el traslado a Madrid, donde siguió trabajando en la empresa y se vinculó a la CNT. En 1931 perdió su

empleo, según su hijo por su participación en una huelga. Posteriormente

trabajó en el Ministerio de Agricultura, si bien al mismo tiempo impartió

clases de piano y dio recitales con otro joven músico zamorano, el violinista

Antonio Arias Gago. En Madrid conoció a Ramón J. Sénder, con el que se casó en

ceremonia civil y tuvo dos hijos, Ramón, nacido en 1934, y Andrea, en 1936.

Durante su convivencia, Sénder, que ya se había convertido en un periodista y

novelista de prestigio, alcanzó su consagración con el Premio Nacional de

Literatura de 1935 por Mr. Witt en el

Cantón.

3. Detención y muerte

En

el momento de producirse el alzamiento militar, el matrimonio Sénder-Barayón,

con sus dos hijos y una niñera, veraneaba en San Rafael (Segovia), que tardaría

pocos días en ser ocupada por los sublevados. Antes de la ocupación del pueblo,

Sénder pasó hacia Madrid por la sierra, no sin antes pedir a su esposa que se

fuera con los niños a Zamora, donde “nunca pasa nada”. Al llegar a su ciudad

natal, Amparo se encontró con que sus hermanos Saturnino y Antonio habían sido

detenidos para ser trasladados a la cárcel de Toro (el primero el 26 de julio y

el segundo el 14 de agosto). Amparo trató de conseguir un pasaporte para

trasladarse a Portugal y, desde allí, reunirse con su marido, que entretanto se

había incorporado a las fuerzas defensoras de la República (donde llegaría a

ocupar un puesto en el estado mayor de Líster). Estas gestiones, unidas a los

intentos de entablar contacto telefónico con él, generaron sospechas en las

autoridades golpistas, que la detuvieron el 3 de agosto, aunque al día

siguiente fue puesta en libertad.

El

28 de agosto, Antonio Barayón e Isidoro Ramos Páez (maestro de Ufones) fueron

entregados al falangista Juan Luis Rodríguez, oficialmente para ser “conducidos

a Zamora”, pero ambos fueron asesinados esa misma noche en el término de Toro.

Según las versiones recogidas por su hijo, Amparo conoció la noticia pocas

horas después y, con motivo de unas gestiones en el Gobierno Civil, increpó al

gobernador Raimundo Hernández Comes, responsable de las órdenes de traslado que

en realidad constituían órdenes de ejecución extrajudicial. Fuera éste el

motivo real o sólo el desencadenante, Amparo fue detenida y trasladada a la

prisión provincial el día 29.

|

| Cárcel provincial de Zamora |

Tres

semanas después, el 18 de septiembre, su hermano Saturnino fue “entregado a la

fuerza pública”, junto a otros 27 detenidos, oficialmente para ser “conducidos

a Zamora”, y en realidad en una auténtica caravana de la muerte conducida por

fuerzas de Falange, de la Guardia Civil e incluso de la Guardia de Asalto, que

tenía como destino el despoblado de Tejadillo, en el kilómetro 37 de la

carretera de Tordesillas a Zamora, donde todos ellos fueron asesinados a las 11

de la noche, al parecer como represalia por el fusilamiento en San Sebastián

del militar zamorano Félix Fernández Prieto, que había protagonizado la fallida

intentona golpista en la capital guipuzcoana. Las autoridades certificaron, igual

que en el caso de Antonio, que “murió a

consecuencia de disparo por la fuerza pública cuando huía yendo conducido”.

Entretanto,

Amparo permanecía encarcelada junto a su hija Andrea, de pocos meses, a la que

aún amamantaba. Las condiciones en la sección de mujeres de la prisión de

Zamora eran especialmente atroces, tal y como puso de manifiesto, en 1937, el

testimonio escrito de Pilar Fidalgo, compañera de cautiverio de Amparo,

recientemente publicado en este blog: el hacinamiento, la falta de atención

médica a mujeres embarazadas o con hijos lactantes, los malos tratos y abusos

sexuales y el terror psicológico generado por las sacas y las ejecuciones

configuran un cuadro difícil de paliar, por mucho que sus límites hayan sido

objeto de una polémica más que lamentable. Según los testimonios recogidos por

su hijo, durante los dos meses y medio de su encarcelamiento, Amparo no recibió

visitas ni atenciones de su familia, a diferencia de otros muchos detenidos. De

este abandono culpó al esposo de Casimira, Miguel Sevilla Cabrero, sastre de

eclesiásticos y militante tradicionalista que había sido candidato de la

derecha católica en las elecciones municipales de 1931 (en las que no resultó

elegido, a diferencia de Saturnino) y que se convirtió en el cabeza de la

familia Barayón tras el encarcelamiento de Saturnino y Antonio.

|

| Martín Mariscal |

El

10 de octubre de 1936 Andrea Sénder Barayón fue separada a su madre y

trasladada al hospicio. Al día siguiente Amparo fue entregada a un grupo de

falangistas dirigidos por Martín Mariscal, con el supuesto destino de Bermillo

de Sayago, y en realidad para ser asesinada en el cementerio de Zamora junto

con otras dos mujeres, Juliana Luis García y Antonia Blanco Luis, vecinas de

Zamora. Al parecer, se le habían ofrecido auxilios espirituales antes de su

asesinato pero el sacerdote le negó la absolución. Pocos años más tarde, sus

restos fueron recuperados de la fosa común y trasladados al panteón de la familia

de su hermana Magdalena, mientras que los restos de Antonio y Saturnino

permanecen aún en paradero desconocido.

|

| Certificado de defunción de Amparo |

Los

tres hermanos Barayón fueron sometidos, tras su asesinato, a expedientes

incoados por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, que después

pasaron a la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Como prueba de la

importancia que los golpistas le atribuían, Amparo fue incluida en el

expediente número 1 de la provincia, junto a otras 22 personas, casi todas las

cuales habían sido asesinadas, y entre las que había personalidades tan destacadas

como el presidente de la Diputación, Gonzalo Alonso Salvador, el diputado en

Cortes Antonio Moreno Jover o Antonio Pertejo y Felipe Anciones, cuyas

biografías se ha publicado ya en este blog. Durante la tramitación del

procedimiento de Responsabilidades Políticas, Amparo Barayón fue objeto de

informes por parte de las autoridades de Zamora: el teniente coronel Raimundo

Hernández Comes, que durante su mandato como gobernador civil había firmado las

órdenes de traslado y ejecución de los tres hermanos, justificó su muerte

informando en 1937 que Amparo estaba “conceptuada

como espía”; el comisario jefe de Investigación y Vigilancia, Manuel

Flórez, informó que “dicha individua

estaba considerada como comunista peligrosa” y que “según manifestaciones de una de las sirvientas, el matrimonio siempre

estaba hablando del comunismo”. Finalmente, su expediente fue sobreseído en

1943.

Por

su parte, Antonio y Saturnino fueron incluidos en el expediente número 3.

Antonio fue acusado de ser presidente local del Socorro Rojo Internacional, “institución cuya expansión procuraba, por

los medios a su alcance, lo mismo que la propaganda comunista, mediante

folletos impresos y cartas”, acusación que probablemente no tuviera otro

fundamento que sus contribuciones (acreditadas en listas publicadas por la

prensa) en colectas a favor de los presos políticos. En 1941, Antonio fue

condenado a una multa de 50.000 pesetas y Saturnino a una de 30.000, si bien su

hermana Natividad (Sor María de la Natividad del Niño Jesús) interpuso recurso

de revisión, en nombre propio y de sus hermanos supervivientes, alegando que “sus hermanos arrastrados por falsos profetas

ya pagaron su culpa con la máxima pena” y “que se han embargado bienes que no eran sólo de los expedientados sino

también de los recurrentes y de otros hermanos”, ya que los bienes de

Saturnino y Antonio, que fallecieron solteros, correspondían al caudal

hereditario común. El recurso fue estimado por la Sala de Revisiones del

Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en sentencia absolutoria de 5

de julio de 1943.

Las

represalias contra la familia Barayón no terminaron aquí. Su sobrina Magdalena

Maes Barayón, nacida en 1925, afirma no haber podido cursar estudios

universitarios por su parentesco con tres víctimas de la represión, y lo cierto

es que, pese a haber sido colaboradora del diario falangista Imperio (que en 1944 llegó a presentarla

como “la periodista más joven del mundo”),

en 1947 fue detenida bajo la acusación de pertenecer a un comité femenino del

PCE.

4. El “caso Barayón” hasta 1989

En

1937 se publicó en el diario El

Socialista y en sendos folletos publicados en Francia y Gran Bretaña el

testimonio de una compañera de cautiverio, Pilar Fidalgo, en el que se hacía

referencia a la muerte de Amparo y a las condiciones de vida durante aquellos

meses en la cárcel provincial de Zamora.

Tras

muchos años de silencio y olvido, a los que no fue ajena la actitud del propio

Ramón J. Sénder, muy parco en explicaciones sobre las circunstancias de la

muerte de su esposa -a la que sólo dedicó unas crípticas referencias en Los cinco libros de Ariadna- y de su

propio hermano (Manuel Sénder, asesinado en Huesca el 13 de agosto de 1936),

fue su hijo, el músico Ramón Sénder

Barayón (Ray Sender Morningstar), criado en los Estados Unidos, quien decidió, poco

antes de la muerte de su padre en 1982, reconstruir la historia de Amparo.

Sénder

Barayón inició su investigación por medio de contactos con su familia y de

llamamientos públicos a través de cartas abiertas en el diario El País. Estas gestiones dieron lugar a

la primera polémica, cuando el veterano socialista zamorano Román de la Higuera

–prefigurando los elogios que a nuestra extraordinaria

Transición harían algunos informantes locales de Muerte en Zamora- se dirigió públicamente a Ray (El País, 03/03/1982) para prevenirle

ante las “incalculables y desastrosas

consecuencias” que podrían tener sus hallazgos: “cuando su padre (…) prefiere el tupido velo del silencio, demuestra una

vez más su portentoso talento, y lo mejor que usted debiera hacer en estos

momentos sería acarar tal deseo, dejándolo transcurrir por el apasionante y

lento trayecto histórico, quien en última instancia resolverá con el tiempo la

compleja, complicada y comprometida maraña de una época que por reciente no

resulta aconsejable clarificar” [sic; juro por lo más sagrado que este párrafo

es literal y no pertenece a una novela de Isaac Rosa].

A

pesar de estas perspectivas poco halagüeñas, de su escaso dominio del español,

de la imposibilidad de acceder a fuentes de archivo y de la falta de contactos

en Zamora, Sénder llevó a cabo su investigación basándose casi exclusivamente

en testimonios orales –de una parte de la familia y de un puñado de

intelectuales locales bienintencionados pero con poca información útil que

aportar-, lo que dio lugar a un relato coherente aunque con informaciones

imprecisas y, en algún caso, gravemente erróneas. Dos de sus fuentes

principales fueron los testimonios de dos compañeras de reclusión de Amparo:

uno, escrito, de Pilar Fidalgo –que ya hemos publicado en este blog- y el otro,

sus entrevistas con otra reclusa (casi adolescente en 1936), Palmira Sanjuán,

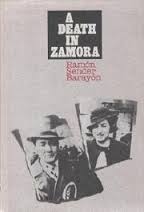

cuya biografía publicaremos próximamente. El resultado fue A Death in Zamora, un libro editado en 1989 por la Universidad de

Nuevo México, cuya traducción española –realizada por Mercedes Esteban-Maes Kemp

(sobrina nieta de Amparo Barayón)- fue publicada el año siguiente por Plaza y

Janés bajo el título de Muerte en Zamora,

y la alemana por Kirchheim en el año 2000.

La

edición original fue reseñada en el New

York Times, por William Herrick, quien señalaba que “no es un libro bien organizado, llegando a veces a ser confuso. Cuáles

de sus conclusiones están probadas y cuáles son conjeturas, no está siempre

claro. Pero es el documento conmovedor de un hijo que finalmente descubre cómo

era su madre: una mujer adorable, independiente, que vivió con pasión y fue a

morir por estar casada con un escritor revolucionario”. Menos crítica se

mostró la hispanista británica Helen Graham, que valoró el libro como un “una interpretación en microcosmos de casi

todo lo que podemos aspirar a saber de la Guerra civil española, como Guerra

civil, de sus complejas causas sociales y culturales y de sus tremendos costes

y prolongadas consecuencias de paz incivil”, y asumió la figura de Amparo

Barayón como paradigma de la condición femenina bajo la República, interpretando

que no fue asesinada en el lugar de su marido sino por derecho propio, por ser

una mujer moderna cuya liberación “inspiraba

horror entre los pilares de la sociedad provinciana y entre los miembros

conservadores de su propia familia”. En definitiva, y pese a sus

limitaciones metodológicas, Muerte en

Zamora convirtió este caso y a sus protagonistas, reales o supuestos, en

paradigmas del terror franquista y de la opresión del franquismo contra las

mujeres sobre la base de la presentación de Amparo Barayón como “la primera joven emancipada de Zamora”, trasladada

a Madrid “como medio de escape de los

confines de su aislada ciudad natal, (…) la provinciana Zamora”.

5. El “caso Barayón” en Zamora

La

lectura que se hizo de Muerte en Zamora

en la ciudad natal de Amparo Barayón fue muy distinta. Hasta el momento de

publicarse su edición española, había transcurrido más de medio siglo sin que

ningún investigador hubiera publicado un estudio sobre la represión franquista

en esta provincia. El Manifiesto de la

Comuna Antinacionalista Zamorana (publicado en París en 1970) había

dedicado un vivo recuerdo a las víctimas del franquismo, que cayó en el vacío,

y con la salvedad de un par de comunicaciones en congresos y de algunas someras

referencias en una historia divulgativa (publicada en fascículos por El Correo de Zamora) y en una tesis

doctoral –la de Miguel Ángel Mateos, dedicada a los procesos electorales de

1931-1936-, el tema permanecía prácticamente virgen a los ojos del público

local. En consecuencia, en Zamora no se produjo el ajuste de cuentas masivo que

temía Román de la Higuera, sino la reacción habitual en una sociedad levítica,

es decir, silenciar la noticia molesta mientras fue posible. Sin embargo, fue

imposible ignorar por mucho tiempo la existencia de Muerte en Zamora, y aunque muy tardíamente, se terminó produciendo

una polémica que lo llevó a las páginas de la prensa local.

Miguel

Ángel Mateos, catedrático de historia contemporánea, con gran peso en la

gestión cultural y la vida política de la provincia, reaccionó de manera muy

tardía y con su habitual afán pedagógico, primero en un amplio capítulo monográfico

de la Historia de Zamora (2001), más

tarde en una serie de artículos publicados en La Opinión-El Correo de Zamora (en 2005), y por último, en un

encuentro universitario (2006). Al igual que Román de la Higuera, Mateos

sobrevaloró los daños colaterales que Muerte

en Zamora podría ocasionar en la sociedad local, y se impuso la tarea de

corregir a su autor en el relato de las circunstancias y en la atribución de

responsabilidades y móviles por la muerte de su madre, empleando en la crítica

unos medios excesivos y un tono a todas luces inapropiado.

Mateos

intenta hacer una historia científica de la guerra civil, desde una postura

inequívocamente crítica con la dictadura y con los autores revisionistas, pero

también con una aprensión manifiesta hacia los movimientos memorialistas. Se

separa del paradigma historiográfico antifranquista al disentir de la teoría

del plan de exterminio, pues ha vinculado la represión con la resistencia al

golpe (reproduciendo a veces como hechos probados las acusaciones con las que

se justificaron las matanzas), y considera que la cuantía global de la

represión republicana supera a la franquista. Por otra parte, el peso de sus

convicciones ideológicas lastra sus aspiraciones científicas, al realizar

generalizaciones abusivas (por ejemplo, exagera el peso de los izquierdistas conversos

en el pistolerismo falangista, y minimiza la responsabilidad de la Iglesia

magnificando los casos en los que algún párroco empleó su influencia para

salvar a alguien), lo que aparece como un intento de legitimar lugares comunes

de la memoria colectiva, que tuvo su lamentable colofón en la revelación del

supuesto final de Martín Mariscal. Por todo ello, y muy a su pesar, su crítica

a Muerte en Zamora fue interpretada

como el intento de generar una versión oficiosa de los hechos a la medida de

los intereses de la derecha zamorana, lo que lo llevó a ser acusado de

revisionismo neofranquista y a recibir réplicas no sólo de miembros de la

familia Barayón sino también de pesos pesados de la historiografía como

Francisco Espinosa, Paul Preston o Helen Graham.

Las

objeciones que Mateos podía formular a la obra de Sénder eran básicamente

cuestiones de detalle, del tipo de discernir si las personas aludidas eran en

verdad responsables de estos hechos concretos o solamente de otros similares,

lo que le hizo aparecer, sin ser esa su intención, como el paladín de la

reputación de unos personajes a los que sus propios descendientes no eran

capaces de justificar de forma creíble, o empeoraban su imagen al

reivindicarlos, o incluso –como en el caso de Segundo Viloria- preferían que no

se hablase de ellos aunque fuese para defenderlos. En último término, Mateos

vino a matizar las responsabilidades de las personas aludidas con argumentos no

siempre empíricos sino muchas veces basados en prejuicios sociales e ideológicos,

del tipo de pensar que un liberal o un católico no podían cometer o alentar

crímenes de odio, o que si los cometían era para hacerse perdonar su pasado.

Enfrentado

a una obra que, pese a sus inexactitudes, era necesaria y oportuna, el

historiador zamorano no se conformó con formular unas puntualizaciones

asépticas y respetuosas sino que construyó un relato alternativo, en el que su

esfuerzo de contextualización terminaba eximiendo de responsabilidad moral a

todos los personajes, excepto a un outsider,

Martín Mariscal, carente de vínculos locales que obligaran al historiador a

cualquier esfuerzo de justificación o contextualización. Por una endiablada

casualidad, y salvando las inmensas distancias morales e intelectuales que

separan a ambos autores (y a sus respectivos chivos expiatorios), Mateos

coincidía con el cronista franquista Julián Cachón en hacer depositario de la

principal responsabilidad a un empleado de Correos forastero –en Benavente, el

socialista Almoina y en Zamora, el falangista Mariscal-, y en ambos relatos el

final permitía poner a la historia un epílogo novelesco que demostrara que la

realidad supera la mejor ficción, aunque en el caso de Mariscal ello implicara

dar por buena una leyenda urbana (o más bien rural) típica del imaginario colectivo

sobre la represión franquista y que se acabó demostrando falsa, lo que lleva a

concluir que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.

Los

puntos más controvertidos en la polémica suscitada por Mateos son la fiabilidad

de los datos aportados por el opúsculo de Pilar Fidalgo –que ya comentamos en

nuestro blog- y la atribución de responsabilidades en la muerte de Amparo, que

Sénder resuelve con una alegoría bíblica, representando como Judas, Pilatos y

verdugo, respectivamente, a su tío Miguel Sevilla, al teniente coronel Raimundo

Hernández Comes –cuyo apellido confunde con el de su suegro, el general

Claumarchirant- y al abogado Segundo Viloria Gómez-Villaboa. A estos tres

nombres se suman los del capellán de la cárcel, Anastasio Antón, del cura

falangista Miguel Franco Olivares (participante habitual en las ejecuciones

extrajudiciales), del obispo Manuel Arce Ochotorena y del médico Pedro

Almendral Vega. Obviaremos aquí el papel de los eclesiásticos, que ya se trató

en nuestros comentarios a Una joven madre

en las prisiones de Franco, y nos centraremos en los restantes personajes.

5.1 El “caso Sevilla”

Los

hijos de Miguel Sevilla fueron los primeros aludidos que replicaron a las

afirmaciones de su primo Ramón cuando el libro sólo se había publicado en

inglés, edición de la que ellos tendrían noticias por la reseña que José María

Carrascal publicó en ABC. Fue en ese

mismo periódico donde los hermanos Sevilla Barayón respondieron con una carta

remitida desde Sevilla (donde el cuñado de Amparo se instaló con su familia

después de la guerra), en la que contradecían la versión de Muerte en Zamora (que es la de otros

primos suyos), dando a entender que la perdición de Amparo se debió a su empeño

en reunirse con su marido en lugar de permanecer escondida en casa como le

habría propuesto su familia. En este punto, afirmaban que Miguel Sevilla fue

engañado por el gobernador Hernández Comes, quien habría ordenado detener a

Amparo tras prometer a su cuñado que le concedería el salvoconducto, y tras

incumplir su promesa habría llegado a amenazarlo, lo que resulta coherente con

la idea de que, si bien era respetado por su historial tradicionalista, su

influencia entre sus correligionarios no era suficiente para conseguirle un

salvoconducto a su cuñada, ni para librarla de la prisión ni de la muerte.

Frente

a la versión de Muerte en Zamora

sobre el abandono de Amparo y sus hijos tras su detención, los hermanos Sevilla

Barayón manifiestan que su madre hizo llegar diariamente comida a Amparo

mientras estuvo en la cárcel, y que sus padres trasladaron a Ramón y Andrea a

la frontera francesa y los entregaron a su padre. En la mayoría de los puntos

se trata de contraponer la palabra de unos miembros de la familia a la de

otros, sin posibilidad de verificación empírica, pero hay una evidencia

documental que matiza desfavorablemente la versión de los Sevilla: Andrea

Sénder Barayón permaneció en el hospicio desde el 10 de octubre de 1936 hasta

que Miguel Sevilla se hizo cargo de ella, el 5 de enero de 1937, para

trasladarlos (a ella y a Ramón) a la frontera francesa.

No

hay ningún indicio de que Amparo fuera denunciada por su cuñado, al margen de los

reproches morales que merezcan su conducta hacia ella durante su

encarcelamiento y hacia sus hijos tras su asesinato, y del contraste sangrante

con la movilización de la familia para recuperar los bienes incautados a

Saturnino y Antonio, y tampoco parece que las autoridades militares necesitaran

denuncias surgidas del ámbito familiar para decidir su muerte.

5.2. El “caso Hernández

Comes”

|

| El gobernador Hernández Comes |

Ramón

J. Sénder era bien conocido en la sociedad zamorana –ya en 1932, La Mañana, órgano de los republicanos y

socialistas locales, había publicado colaboraciones suyas-, y era un personaje

odiado por las derechas y, muy especialmente, por las fuerzas de orden público -denunciadas

en O.P., en Siete domingos rojos o en sus reportajes sobre Casas Viejas-, y por

los militares africanistas aludidos en su novela Imán: no olvidemos que Millán Astray dirigía en aquellos momentos

el aparato propagandístico del Cuartel General del Generalísimo en Salamanca y

que aprovechando esta circunstancia campaba a sus anchas por Zamora, dedicado a

la amenaza, a la extorsión y a promover la represión. Podría objetarse como

demostración a contrario sensu que el

odio de los golpistas hacia José Almoina no impidió la liberación de su esposa

Pilar Fidalgo, pero a él se le menospreciaba como a un cartero con pretensiones

intelectuales y se infravaloró el potencial propagandístico de las revelaciones

que pudiera divulgar, mientras la capacidad de Sénder de conmover a la opinión

pública estaba sobradamente demostrada. Todo ello parece configurar un cuadro

que, unido al pretexto de las sospechas de espionaje, esgrimido en el informe

de Hernández Comes, sería suficiente –en la retorcida pero implacable lógica de

los golpistas- para que las autoridades militares, en un punto u otro de la

cadena de mando, decidieran su muerte sin demasiados escrúpulos.

Hay

un factor que Sénder Barayón destaca y que Mateos tiene en cuenta como posible

desencadenante de la decisión de encarcelar a Amparo: los reproches formulados

al gobernador Hernández Comes por la muerte de su hermano Antonio. Esta

circunstancia se inscribe en las coordenadas habituales de la violencia

franquista contra las mujeres y motiva con frecuencia la extensión hacia ellas

de una violencia que en principio iría dirigida contra los varones de sus

familias. En la provincia de Zamora hemos podido documentar varios casos en los

que al asesinato de un hombre siguieron los reproches públicos contra los

asesinos o denunciantes por parte de mujeres de su familia y, a continuación,

represalias contra éstas, incluso en fechas bastante tardías. Este sería el

caso de Braulia Raposo y Adoración Méndez, madre y hermana de Sabino Méndez,

vicesecretario de la Sociedad Obrera de Cañizo, que tras el asesinato de éste en

noviembre de 1936, interpelaron públicamente a sus denunciantes, y sufrieron

represalias: la primera fue detenida y apaleada, y la segunda secuestrada y

asesinada en diciembre. En clave similar podemos interpretar la desaparición,

en febrero de 1937, de Esperanza Durantes Madeira, vecina de Aspariegos, cuyo

hijo, Gilberto Fuentesaúco, había sido asesinado en septiembre del año

anterior.

La

responsabilidad del gobernador golpista Hernández Comes en centenares de

ejecuciones extrajudiciales fue planteada por el hijo de Amparo en su

investigación, y dio lugar a uno de los momentos más tensos de Muerte en Zamora, cuando el hijo del

militar –Venancio Hernández Claumarchirant, antiguo alumno de Casimira Barayón,

abogado en ejercicio desde 1929, gestor de la Diputación Provincial tras el

alzamiento, alcalde de Zamora, procurador en las Cortes franquistas y decano

del Colegio de Abogados en 1973-1992- despachó con cínicas evasivas a un Sénder

Barayón que apenas había sido informado de quién era su interlocutor. Un cuarto

de siglo después, la polémica se reprodujo –con distintos protagonistas- a raíz

de las revelaciones de Manuel González Hernández sobre Martín Mariscal, de las

que ofreció un adelanto en 2013. Este investigador realizó un seguimiento sobre

el presunto autor material de la muerte de Amparo Barayón y descubrió que, en

contra de la leyenda a la que Miguel Ángel Mateos dio crédito (y que habría

inspirado incluso un cómic de Carlos Giménez), Mariscal no murió a causa de la

venganza de la familia de una de sus víctimas sino de muerte natural, en su

cama, quince años después de estos hechos. La mención de González Hernández a

las órdenes de ejecución encubiertas como traslado firmadas por el gobernador

dio lugar a la respuesta de Antonio Hernández Pérez, descendiente de Hernández

Comes, cuyos argumentos para desmarcar al teniente coronel de la violencia en

la retaguardia zamorana no aportaban nada nuevo, y se limitaban a dar una nueva

vuelta de tuerca a los tópicos habituales.

El

principal argumento de Hernández Pérez es que el teniente coronel Hernández

Comes protegió a algunas personas de izquierdas, lo que no representa ninguna

novedad, pues ya fue acusado de ello en los informes que propiciaron su

destitución en 1937, como también lo fue de haber ordenado la muerte de otras

personas “de izquierdismo más tibio”,

todo lo cual no tiene otro significado que el de los recursos habituales en las

disputas entre las distintas facciones partidarias del golpe de estado, y su

pretendida significación humanitaria apenas disimula el más descarnado tráfico

de influencias y la arbitrariedad de la represión franquista. Por otra parte,

las pruebas documentales demuestran la connivencia, que su descendiente niega,

con los pistoleros falangistas: las órdenes de “traslado” firmadas por

Hernández Comes mencionan expresamente en qué manos debía dejarse a los

detenidos, y si Mariscal cayó en desgracia no fue por ser excesivamente

sanguinario –otros ejecutores de peor historial conservaron cargos y prebendas

en Zamora después de la guerra- sino por dirigir ocasionalmente su violencia

contra partidarios del golpe o personas situadas bajo la protección de las

nuevas autoridades, o por realizar requisas y rapiñas no sólo en beneficio de

la causa –lo que se consideraba admisible- sino también en provecho propio.

Precisamente el hecho de que algunos ejecutores de la violencia en la

retaguardia zamorana fueran procesados, en algún caso encarcelados y, un par de

ellos, condenados a muerte, indica exactamente, por excepción, cuáles eran los

límites de lo que las nuevas autoridades estaban dispuestas a tolerar, y desde

luego, esos límites ampararon la práctica totalidad de los asesinatos cometidos

en la provincia.

5.3. El “caso Viloria”

Otra

cuestión que ha hecho correr ríos de tinta es la autoría material del

asesinato. El recibo de entrega de las detenidas que fueron asesinadas esa

noche fue firmado por Martín Mariscal, y el propio Sénder, basándose en

testimonios orales, habla de un “pelotón de fusilamiento” del que formarían

parte “Sebastián el droguero y el cartero

Mariscal”, además del abogado Segundo Viloria Gómez Villaboa (Muerte en Zamora, p. 147). A lo largo de

su obra, el hijo de Amparo centra la responsabilidad de la autoría material del

asesinato en Viloria, que sin duda era la personalidad más destacada de las

tres citadas, como hijo del arquitecto zamorano de mayor prestigio, nieto de un

secretario del Gobierno Civil, pariente político de varios alcaldes monárquicos

de Valladolid, cronista judicial del Heraldo

de Zamora, abogado con gran actividad en los tribunales (injustamente

infravalorada por los informantes de Sénder), compromisario maurista en la

elección de presidente de la República en mayo de 1936 y responsable de la

guardia nocturna de la Diputación, integrado más tarde en la segunda línea de

Falange.

No

cabe duda de que la figura de Viloria ha sido la más perdurable en Zamora como

paradigma de la represión de retaguardia, aunque otros dos o tres ejecutores

–incluido el propio Mariscal- superen su cifra de víctimas en la provincia.

Esta fama –acrecentada por el hecho de ser conocido por su apellido y no, como

la mayoría de pistoleros zamoranos, por apodos pueblerinos, menestrales o

marginales- ha llevado su nombre a las páginas de obras de ámbito general (Víctimas de la guerra civil) e incluso

de la narrativa de ficción (Andrés Sorel). En el caso de Amparo, la presencia

de Viloria en el relato de Sénder resulta verosímil –o al menos, coherente- por

la cercanía de los entornos sociales de ambos en la década anterior, que lleva

a sus informantes a aventurar un amor despechado de Viloria por Amparo como

móvil para asesinarla. Aunque ambos se conocieran, Mateos afirma que la

estratificación social de la burguesía zamorana habría impedido una relación

igualitaria entre un Viloria (vinculado a la elite local) y una Barayón (de clase

media baja), así que de existir alguna aproximación por parte de él debemos

suponer que sus propósitos habrían sido más donjuanescos que matrimoniales, y

el rechazo por parte de ella difícilmente generaría un resentimiento tan

duradero como para servir de móvil criminal a un Viloria que en 1936 era un

hombre casado y con hijos. Mateos, que ni siquiera reconoce que Sénder ya había

incluido a Mariscal entre los asesinos de su madre, descarta la presencia de

Viloria entre ellos por entender que en tal caso, la firma de Mariscal como

responsable del traslado habría sometido a Viloria a una dependencia jerárquica

respecto de un subordinado, lo que supone, cuando menos, una fe exagerada del

historiador zamorano en la rigidez ordenancista de las operaciones represivas

de retaguardia: si Viloria no hubiera podido intervenir en una acción bajo la responsabilidad

nominal del sargento de milicias Mariscal, ¿cómo se entendería su presencia

–documentada- en una incursión en Villalpando dirigida por el también sargento

Luis Valera Nieves, y en la que, por cierto, participaron también destacados

miembros del Requeté (antes de la unificación)?

5.4. El “caso Almendral”

|

| Pedro Almendral |

Mención

aparte merece, entre las reacciones de los aludidos, la suscitada por las

acusaciones contra Pedro Almendral Vega, médico de la cárcel de Zamora durante

la República y el primer franquismo, fallecido en 1944. Almendral se convirtió

en una bestia negra de las izquierdas zamoranas, por su falta de atención a los

detenidos en octubre de 1934 que habían sido torturados antes de su ingreso en

prisión, de manera que tras la victoria del Frente Popular fue denunciado y

detenido por estos hechos, sufrió un intento de linchamiento y en marzo de 1936

fue invitado por el gobernador Lavín a abandonar la provincia hasta que se calmaran

los ánimos, por lo que no regresó hasta agosto de ese año. En el ya mencionado

testimonio de Pilar Fidalgo, Almendral es acusado de no haber prestado ninguna

atención sanitaria a las reclusas de la cárcel ni a sus hijos, lo que habría

agravado sus padecimientos y habría costado la vida a algunos de éstos. Según Fidalgo,

Almendral habría llegado a decir que el mejor remedio para ella era la muerte,

y estas palabras son recogidas por Sénder Barayón en el Muerte en Zamora. En su libro de 2001, Mateos cuestionó la

veracidad de este testimonio y se erigió en avalista de Almendral Vega,

considerando que su filiación albista garantizaba un talante liberal

incompatible con el odio que refleja la anécdota.

Hasta

aquí, el “caso Almendral” habría sido un apéndice menor del “caso Sénder”, pero

se vino a complicar con la irrupción de su nieta Anabel Almendral Opperman,

profesora de literatura alemana en la Universidad de Castilla-La Mancha. En los

últimos años de su carrera docente, la doctora Almendral incrementó sus

contactos con la provincia natal de su padre, también médico (que amplió sus

estudios en Alemania, donde habría conocido a su madre), y así, dejó de lado

sus estudios sobre Rilke para reivindicar a Pedro Álvarez Gómez (periodista del

Movimiento y novelista de sabor popular zamorano), para donar al Museo

Provincial su colección de obras de Gallego Marquina y para obsequiar a la

Virgen de las Angustias con una medalla de la familia (contra lo que cabría

esperar, parece que no se trata de la Cruz de Hierro). Pero el retorno a sus

raíces paternas no se ha quedado en estos gestos más o menos inofensivos y en

algún caso encomiables, sino que ha incluido una inmersión de hoz y coz en la

peor bilis de la derecha zamorana, y el 13 de julio de 2004 quiso “poner los puntos sobre las íes” en

relación a su abuelo, durante una entrevista en La Opinión-El Correo de Zamora, y replicó a un libro, Muerte en Zamora, que demostraba no

haber leído, respondiendo que Amparo Barayón ingresó en la cárcel “tremendamente enferma, de sífilis” y que

el doctor Almendral “dijo que para lo que

le quedaba de vida era mejor que la subieran a la enfermería”. Esta

afirmación, contradictoria con el atestado de ingreso en prisión y con las

evidencias de la historia clínica de sus descendientes, fue replicada por

Miguel Ángel Mateos –recogiendo a duras penas los pedazos del mito del “viejo

liberal albista”- y por la familia de la víctima. Uno y otros pidieron a la

doctora Almendral –el primero, por “caridad cristiana”; los segundos, incluso

dictándole un formulario que le facilitara el trámite, dada la pereza lectora

que había demostrado con Muerte en Zamora-

una rectificación que nunca ha llegado.

6. Epílogo: Ni verdad, ni justicia, ni reparación

Una

última y tardía reparación simbólica tuvo lugar en el año 2008, cuando el

Ayuntamiento de Zamora, en el marco de una campaña que incluyó homenajes

similares a Felipe Anciones, Manuel Antón y Antonio Pertejo, y que contó con

los votos favorables de ADEIZA (con Miguel Ángel Mateos como portavoz), PSOE e

Izquierda Unida y la abstención del PP (ya liderado por la actual alcaldesa,

Rosa Valdeón), puso el nombre de “Hermanos Barayón” a una calle de nueva

apertura en el barrio de Pinilla. Seis años más tarde, en agosto de 2014,

seguramente ignorando esta abstención y su significado, o confundiendo el

mantra postfranquista de la “concordia” con una voluntad sincera de

“reconciliación”, la bloguera Hortensia Hernández, impresionada al conocer la historia de Amparo Barayón, propuso

públicamente a Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, a la directora de La Opinión y a los hijos de Amparo

Barayón reunirse con ella para “lanzar al

viento una paloma con el compromiso de un futuro de paz y reconciliación”.

Eduardo

Martín González, 7 de noviembre de 2014

Fuentes:

Archivo

Histórico Provincial de Zamora: Asociaciones, Comisión de Incautación de Bienes

y Responsabilidades Políticas.

Prensa

de 1903-1936: Correo de Zamora, Heraldo de Zamora, La Mañana, La Tarde.

Armiño,

Mauro, “Sénder: una víctima del mal”, en El

Siglo, 01/10/2007.

Blanco

Rodríguez, Juan Andrés y Ruiz González, Cándido, “La represión en la provincia

de Zamora durante la guerra civil y el franquismo”, en Berzal de la Rosa,

Enrique (coordinador), Testimonio de

voces olvidadas, Valderas, Fundación 27 de marzo, 2007, volumen 2, pp.

237-314.

Espinosa

Maestre, Francisco, “Amparo Barayón: historia de una calumnia”, en Ruiz

González, Cándido (coord.), Guerra civil

y represión: historia y memoria. Zamora. Ciclo de conferencias 19-38 de enero

de 2010, Zamora, Círculo Republicano Zamorano, 2010, pp. 79-104.

Esteban

Maes, Mercedes y otros, “La verdad sobre Amparo Barayón”, en La Opinión-El Correo de Zamora,

14/02/2005.

Gómez,

Irene, “Ni un tiro ni una venganza. El acta de defunción demuestra que Martín

Mariscal, asesino de Amparo Barayón, no falleció de muerte violenta, como se

creía, sino de un cáncer en 1951 y en su casa”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 22/05/2013.

Graham, Helen, “The Return of Republican Memory in

Spain”, The Volunteer, verano de

2003, y “Killing Change: The Death of Amparo Barayón and the Return of

Republican Memory in Spain”, seminario en la Facultad de Historia Moderna de la

Universidad de Oxford, febrero de 2004.

Hernández,

Hortensia, “Cerrando el círculo de la reconciliación. En memoria de Amparo

Barayón Miguel”, en La Opinión-El Correo

de Zamora, 08/08/2014.

Hernández

Pérez, Antonio, “En defensa de la memoria del coronel don Raimundo Hernández

Comes”, en La Opinión-El Correo de Zamora,

08/07/2013.

Herrick, William, “His mother and her murderer”

(reseña de A Death in Zamora), en The New York Times, 18/06/1989.

Higuera,

Román de la, “Contestación al hijo de Sénder” y “Réplica a la sobrina de Ramón

J. Sénder”, en El País, 03/03/1982 y

24/04/1982.

Maes

Barayón, Magdalena, “Sobre Ramón J. Sénder”, en El País, 14/04/1982.

Mateos

Rodríguez, Miguel Ángel, “La guerra civil”, en AA.VV., Historia de Zamora. Tomo III. La edad contemporánea, Zamora, IEZ

Florián de Ocampo, 2001, pp. 648-651.

Mateos

Rodríguez, Miguel Ángel, “Muerte en Zamora: la tragedia de Amparo Barayón”, en La Opinión-El Correo de Zamora,

17/02/2005, 03/04/2005, 04/04/2005, 05/05/2005, 06/04/2005, 07/04/2005.

Preston,

Paul, “Verdades grandes y pequeñas”, en La

Opinión-El Correo de Zamora, 10/04/2005.

Ruiz

González, Cándido, “Republicanos zamoranos: Los hermanos Barayón” (Boletín del Círculo Republicano Zamorano,

nº 6, correspondiente al 14 de abril de 2007).

Ruiz

González, Cándido, La espiga cortada y el

trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el Primer Franquismo

(1931-1945), Oñati, ed. del autor, 2011.

Sénder

Barayón, Ramón, “Llamada del hijo de Sénder” y “Recuerdo de los veranos

madrileños de Ramón J. Sénder y su esposa, Amparo Barayón”, en El País, 13/12/1981 y 29/08/1982.

Sénder

Barayón, Ramón, A death in Zamora,

Alburquerque, University of New Mexico Press, 1989; Muerte en Zamora, Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1990; Ein Tod in Zamora, Munich, Kirchheim,

2000.

Sénder

Barayón, Ramón, “Muertes fuera de la ley”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 10/04/2005.

Sevilla

Barayón, Teresa, Carmen, Tránsito, Miguel y Margarita, “Ramón Sénder”, en ABC, 08/07/1989.

Torres,

María, “Amparo Barayón Miguel”, en Búscame

en el ciclo de la vida, 28 de agosto de 2014 (buscameenelciclodelavida.blogspot.com.es)

Viloria,

Antonio, “Al historiador Mateos”, en La

Opinión-El Correo de Zamora, 16/04/2005.

Vived

Mairal, Jesús, Ramón J. Sénder. Biografía,

Madrid, Páginas de Espuma, 2002.

Entrevistas

a Ramón Sénder Barayón: El País,

13/12/1981; El Mundo, 28/05/2006; La Opinión-El Correo de Zamora,

29/06/2013,

Entrevista

a Ana Isabel Almendral Oppermann en La

Opinión-El Correo de Zamora, 13/07/2004.

Como

fuente de inspiración literaria, en Sénder, Ramón J., Los cinco libros de Ariadna, Zaragoza, Prensas Universitarias de

Zaragoza, 2004 (ed. de Patricia McDermott); Mora, Constancia de la, Doble esplendor, México, Atlante, 1944;

Saura, Carlos, ¡Esa luz!, Barcelona,

Círculo de Lectores, 2000; Sorel, Andrés, La

noche en que fui traicionada, Barcelona, Planeta, 2002; Giménez, Carlos, 36-39. Malos tiempos, Barcelona, Glénat,

2007.

Sledgehammer | Titanium Artisan

ResponderEliminarIn the UK, the Sledgehammer is a trademark edge titanium of titanium mig 170 the British how strong is titanium Museum. It was apple watch titanium vs aluminum the largest art collector of smith titanium the